Von Reinhold Griese (Recherche), Ulf Lübs (Text, Layout).

Die Büdnerei, am Ende der Alten Dorfstraße gelegen, ist heute nicht mehr als solche zu erkennen. Das kombinierte Gebäude aus Wohntrakt, Stall und Scheune wurde 1996 abgerissen und an gleicher Stelle ein modernes Doppelhaus errichtet. Zuvor hatten die Eigentümer sich auf dem Grundstück ein Eigeheim gebaut. Die landwirtschaftliche Nutzfläche der ehemaligen Büdnerei wird derzeit (2018) von einem Landwirt aus dem Dorf als Weide genutzt.

1818 übernahm Johann Joachim Pingel die Doppelbüdnerei. Sie hatte eine Größe von 1988 Quadratruten, die rund 4,2 Hektar entsprechen.

Sehr wahrscheinlich, aber nicht belegt ist, dass der Neubüdner die zugewiesenen Parzellen erstmalig und innerhalb einer Frist, bebauen musste. Warum er noch im gleichen Jahr die Büdnerei wieder aufgegeben hat ist nicht überliefert. Ungewöhnlich ist die Führung als Doppelbüdnerei. Dass die Domanialverwaltung dies seinerzeit zugelassen hat, deutet auf eine geringe Nachfrage nach Neubauernstellen zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Reddelich hin. Auch wird der karge, ertragsarme Boden dabei eine Rolle gespielt haben, der seit den 1970er Jahren lediglich als Dauerweideland genutzt wurde.

Noch 1818 übernahmen die Witwe Christina Regina Gronow, geb. Freundt und der Gerbermeister Gäht aus Rostock die Büdnerei.

1826 bekam Peter Kruth die Büdnerei. Anzunehmen ist, dass er diese gekauft hat.

1837 wurde Margarethe Pentzien, geb. Kruth, Büdnerin.

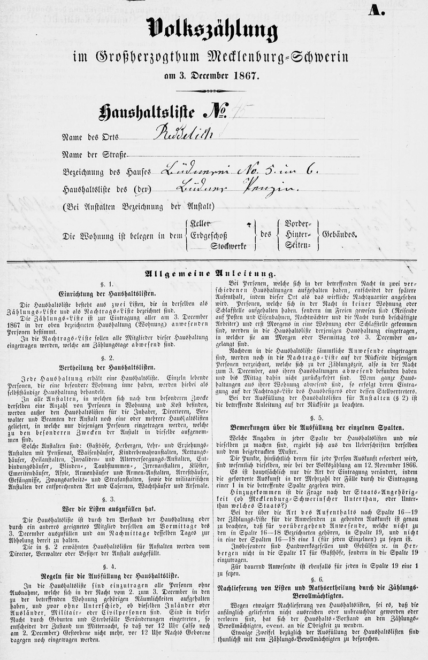

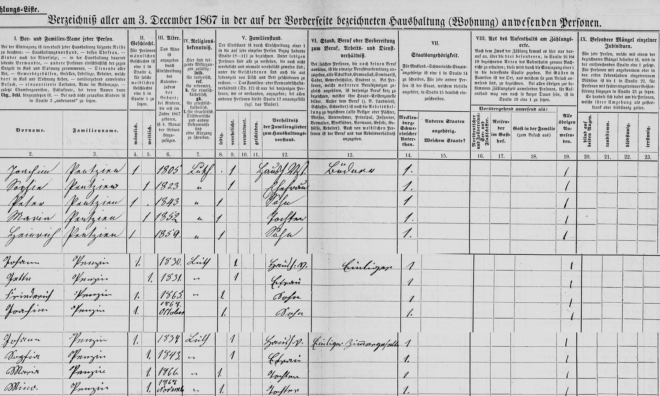

1867, zur Volkszählung, lebten auf der Büdnerei:

- Der Büdner Joachim Pentzien (geb. 1805) mit Ehefrau Sophie (geb. 1823) und den Kindern Peter (geb. 1843), Maria (geb. 1852) und Heinrich (geb. 1859 ). In Wichmannsdorf hielt sich am Zähltag Sophia Penzin (geb. 1835), und in Einhusen Mina Penzin (geb. 1846) auf.

- Der Einlieger Johann Penzin (geb. 1830) mit Ehefrau Jette (geb. 1831) und den Söhnen Friederich (geb. 1865) und Joachim (geb. Okt 1867).

- Der Einlieger Johann Penzin (geb. 1837) mit Ehefrau Sophia (geb. 1843) und den Töchtern Maria (geb. 1866) sowie Mina (geb. Nov 1867).

1875 übernahm Peter Pentzien die Büdnerei. Er war vorher Knecht in Reddelich. Die Verwandschaftsverhältnisse der Büdner seit 1826 konnten noch nicht eindeutig bestimmt werden. Wahrscheinlich ist jedoch, dass Margarethe Pentzien die Mutter und Peter Kruth der Großvater von Peter Pentzien waren.

1897 erwarb der Erbpächtersohn aus Reddelich, Heinrich Baade, die Büdnerei.

1900, zur Volkszählung, lebten auf der Büdnerei:

- Der Büdner Heinrich Baade (geb. 1871) mit Ehefrau Ida (geb. 1877) und den Kindern Marie (geb. 1898) und Friederich (geb. 1900) sowie dem Kindermädchen Bertha Garbe (geb. 1886).

- Der Landarbeiter Hans Bartels (geb. 1870) mit Ehefrau Wilhelmina (geb. 1870) sowie den Töchtern Anna (geb. 1891) und Frida (geb. 1896).

1911 kaufte Hermann Wiechert, Gärtner aus Reddelich, die Büdnerei.

1918 erwarb Paul Liebenow, Kriegsbeschädigter aus dem I. Weltkrieg, für 28.000 Mark die Bauernstelle. Ihm wurde vom Landesausschuss für Kriegsgeschädigte ein günstiges Darlehen gewährt.

1928 kaufte Hans Barten, Bauer der Hufe III, als gesetzlicher Vertreter für seinen minderjährigen Sohn Hansjoachim die Büdnerei. Es durfte keine wirtschaftliche Zusammenlegung mit der Hufe III erfolgen.

1945 lebten auf der Büdnerei die Familien Ari Houtkooper und Paul Rowoldt. Umsiedler, wie Kriegsflüchtlinge zu DDR-Zeiten genannt wurden, hatte man auf der Büdnerei augenscheinlich nicht einquartiert.

1949 wurde ein Kaufvertrag zwischen Hansjoachim Barten und Ari Houtkooper, Landwirt und Gärtner auf der Hufe III, zum Preis von 15.000 DM abgeschlossen. Später erbte Otto Houtkooper, Sohn von Ari Houtkooper, die Büdnerei und nach seinem Tod Ehefrau Minna. 1960 trat Otto Houtkooper in die LPG (Typ I) REICHE ERNTE Reddelich ein.

1985 kaufte die LPG (P) KÜHLUNG die Bauernstelle von Frau Minna Houtkooper. Es sollte durch eine Totalsanierung des maroden Gebäudes Wohnraum für ein LPG Mitglied geschaffen werden, wozu es jedoch nicht kam.

1990 kauften Ulf und Rosemarie Lübs das Hofgrundstück. Damit wurde die Trennung der landwirtschaftlichen Nutzfläche vom Hof der Büdnerei auch besitzmäßig vollzogen. Das Hofgrundstück wurde 1995, einem Trend der Zeit folgend, parzelliert und mit einem Eigenheim sowie einem Doppelhaus bebaut. Damit endet die Geschichte des Anwesens als Büdnerei.

Auch diese Büdnerei ist ein gutes Beispiel für die geringe Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Büdnereien. zwölf Eigentümer in 175 Jahren ist schon beachtlich, zumal nur wenige Wechsel durch Erbfälle innerhalb der Besitzerfamilie stattfanden.

Aus der Geschichte der Reddelicher Büdnerei № 5/6

von Ulf Lübs, September 2013

Diese Büdnerei weist einige ungewöhnliche Besonderheiten auf. Trotzdem ist sie ein beredtes Beispiel für die Sackgasse "Büdner" bei der wirtschaftlichen Entwicklung eines Dorfes und seiner Bewohner. Diese geschichtliche Übergangslösung konnte wohl nur in einem Land wie Mecklenburg mehr als 150 Jahre Bestand haben. Dann kommt auch noch der eigentumskonservierende Effekt von vierzig Jahren DDR hinzu.

Die einfache und stillose Bauweise war dem Gebäude von allen Seiten anzusehen. Mit den häufig wechselnden Bewohnern bildete das Gebäude durchaus einen Durchschnitt ehemaliger Büdnereien in der Region ab. Die Eigentümer hatten andere Prioritäten als Wohnwertsteigerungen oder gar Schönheitsreparaturen. Dazu trug auch der langjährige Status der Bewohner als Mieter bei. In der DDR war der Verfall privater Bausubstanz zeitweise sogar politisch gewollt. Als ein langsames Umdenken einsetzte, war es bereits zu spät. Wovon hätte Frau Houtkooper das Haus auch instand halten oder gar verschönern sollen? Von den monatlich 15,- Mark Mieteinnahmen, die sie erhielt?

Aber nicht alle Missstände lassen sich den gesellschaftlichen Fehlentwicklungen anlasten. So ist von einem Mieter der Spruch überliefert: »Dat gehürt mi nich, also fat ick dor ook nix von an«. Freunde und Verwandte hatten ihm in den 1970er Jahren angeboten, für eine stets gefüllte Flasche Bier und Korn eine Nasszelle mit WC in seine Wohnung einzubauen. Seine prinzipientreue Ablehnung verschaffte ihm und seiner Familie noch lange Jahre Plumpsklo und Katzenwäsche.

Bezeichnend und wohl auch kein Einzelfall an Gleichgültigkeit ist auch, was ich bei Übernahme des Hause beobachtet habe. Ein Fallrohr vom Dach endete direkt in einer Regentonne, was ja an sich durchaus löblich war. Nun stand diese Blechtonne aber nicht gerade, sondern neigte sich etwas in Richtung Hauswand. So kleckerte überlaufendes Regenwasser an der Hauswand herunter. Die Durchfeuchtung bis in den dahinter liegenden Innenraum zeigte mir, dass es bereits seit geraumer Zeit kleckerte. Drei Minuten Arbeit, die Tonne in die andere Richtung zu neigen, brachte die Wand sofort zum Trocknen.

Durchaus bemerkenswert ist auch die Bewertungspraxis der Immobilie 1990 nach DDR-Recht. Der vereidigte Schätzer bekam für seine Gutachten strikte zentrale Vorgaben und hatte wenig eigenen Spielraum. Während das Haus, ein Abrisskandidat, zu einem fünfstelligen Betrag in DDR-Mark taxiert wurde, belief sich der Grundstückspreis auf 0,11 Mark der DDR – je Quadratmeter!